コーポレート・ガバナンス(企業統治)

当社グループは、いかなる経営環境の変化にも対応できる企業体質の確立を重要課題と認識し、競争力のある事業の育成を通じて、持続的かつグローバルに発展することを経営の基本方針としております。このためには、コーポレート・ガバナンスを充実させて迅速かつ合理的に経営の意思決定をし、チェック機能を確保することが重要と認識しています。

コーポレート・ガバナンス体制

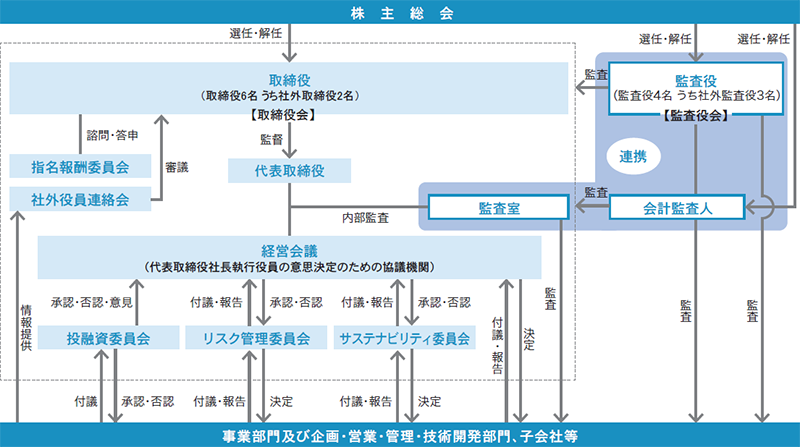

当社は取締役会の規模は必要最小限度としておりますが、効率的に業務執行を監督する体制の一環として取締役会の下部機関に指名報酬委員会と社外役員連絡会を設置しております。

また、業務執行上のリスクを低減するべく投融資、リスク管理、サステナビリティを客観的で透明性があり専門的な議論もできるよう各種の委員会を設置しております。

委員会での議論は経営会議や取締役会でも重要案件について報告を求めることで相互に連携しております。

さらに監査役会、監査部、会計監査人が連携して業務執行を監査することで監査の実効性を高めております。

これらガバナンス体制が効率的に機能発揮できるよう各機関の強化と連携深化に努めるとともに、当社にとって最適な機関設計の在り方についても議論を進めています。

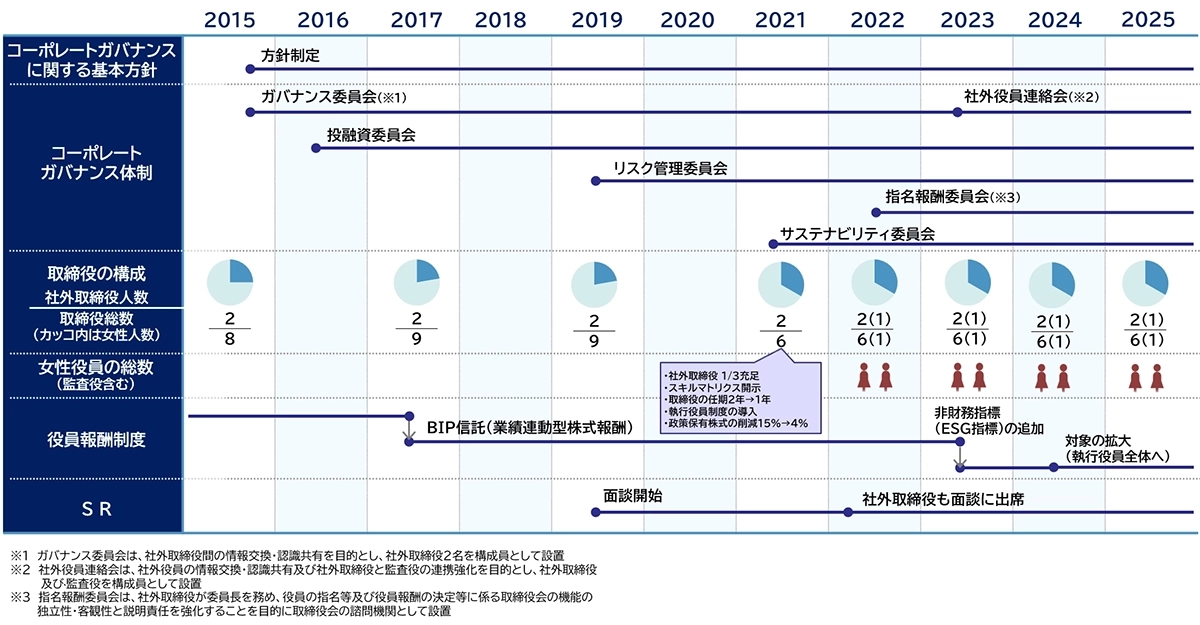

当社では、透明性や客観性を高めるためコーポレート・ガバナンスの強化を進めるとともに、取締役会におけるダイバーシティを一層高めるため、独立性のある女性取締役、女性監査役を招聘し多様で専門的な意見の充実を図ってまいりました。

また、役員人事は従来ガバナンス委員会を活用して社外役員の意見を反映するように努めてまいりましたが、さらなる議論の深化を図るため、2022年より指名報酬委員会として独立させています。これにより指名領域・報酬領域における近年の動向を踏まえた取り組みを実行し、透明性の確保に努めております。

さらに社外役員間の意見や情報を密にとることで課題認識の共有を図るため、ガバナンス委員会を社外役員連絡会に発展的に再編し、取締役会との連携強化を進めております。

6名の取締役(うち2名は社外取締役)及び4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成され、原則毎月定例的に開催しております。取締役会は、経営戦略を方向付ける場であり、意思決定の迅速化に留意しつつ、取締役会議長である取締役会長の進行の下、経営の基本方針策定、法令・定款で定められた事項その他経営に関する重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督をしております。取締役会が決定した方針等については取締役が責任をもって業務執行の権限を有する使用人に対し指示し、各権限者は業務を執行しております。なお、2024年度は取締役会を14回※開催し、出席率は取締役・監査役ともに100%でした

- ※上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました

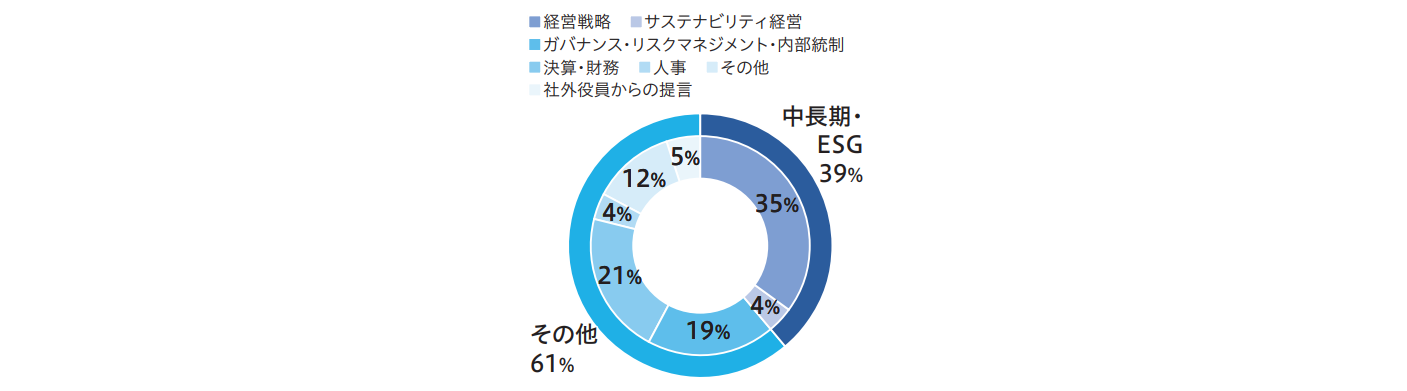

2024年度 取締役会での主なテーマ・件数

| 分類 | 件数(件) |

|---|---|

| 経営戦略 ※1 | 22 |

| サステナビリティ経営 ※2 | 9 |

| ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制 | 39 |

| 決算・財務 | 35 |

| 人事 | 14 |

| その他 | 10 |

| 社外役員からの提言 ※3 | 2 |

4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成される監査役会を原則毎月定例的に開催(必要に応じて臨時にも開催)しております。監査役会は、監査役会議長の進行の下、監査の方針、業務の分担に基づきそれぞれ法令遵守、危機管理を含め、グループ全体の監査を行い、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。なお、2024年度は監査役会を15回開催し、出席率は100%でした。

| 分類 | 件数(件) |

|---|---|

| 会計監査 | 8 |

| 会社経営状況 | 9 |

| 監査活動報告 | 10 |

| 役員等の職務執行状況 | 2 |

| 監査方針・計画 | 2 |

| その他 | 8 |

取締役会長及び社外取締役2名で構成され、独立社外取締役を委員長として、常務執行役員以上の指名・報酬について、同委員会へ諮問し答申を経ることで、常務執行役員以上の指名・報酬に係る取締役会の機能の客観性・透明性の向上を図っております。

なお、2024年度は指名報酬委員会を12回開催し、出席率は100%でした。

| 分類 | 件数(件) |

|---|---|

| 指名領域 相談役・顧問制度、新役員(取締役・監査役)体制、執行役員360度評価 等 | 10 |

| 報酬領域 株式報酬(BIP信託)対象拡大及び報酬決定方針、非財務指標について 等 | 8 |

| その他 | 2 |

社外取締役及び監査役の6名で構成され、取締役会の下部機関として、原則3か月に1回、情報交換と認識共有等を図り、自由な議論を行うことにより、取締役会による業務執行の監督機能を強化しております。また、社外役員連絡会で議論したテーマのうち、必要があれば取締役会においても社外役員の提案として協議することとしています。

|

取締役会の議論深化に向けた取り組み

当社では、取締役会での議論深化に向けて、適切な経営判断・監督ができるよう、社外役員に対する情報提供や取締役会の実効性向上に取り組み、当社の持続的成長の基盤となるガバナンス体制の整備を進めています。

(1)社外役員への情報提供の充実化

当社では、社外役員の知見を経営に適切に反映できるよう、当社の事業環境や経営上の課題について、情報提供する機会を積極的に設けることで、取締役会における議論の充実化を図っています。

さらに、社外取締役と執行側、あるいは社外役員間で当社の経営課題について議論する場を設けることで、社外役員がより適切に業務執行を監督できる体制を整備しています。

- 社外役員の当社の経営課題や事業に対する理解向上

- 新任役員に向けた研修実施と、主要事業所訪問機会の提供

- 取締役会資料の早期提供と社外役員への事前説明会の実施

(取締役会上では議論を中心に行うため、特に重要な案件については、執行側から事前に議案の内容を説明する機会を設け、社外役員の議案内容の理解を深めています。)

- 社外役員間・執行側との議論の場の設置

- 「社外役員連絡会」の開催(4回/年)

社外取締役と監査役をメンバーとし、当社の経営上の重要な課題について意見交換する場を設けています。さらに、必要があれば取締役会においても社外役員連絡会で議論したテーマを協議することで連携を図っています。 - 社外取締役と社長のオフサイトミーティング(4回/年)

2025年度より、新たに社長と社外取締役が重要な経営課題について議論する場を定期的に設け、2026年度から始動を予定している新中期経営計画策定に向けた議論などを行っています。

(2)取締役会の戦略的なアジェンダ設定

取締役会の運用を戦略的な議題にフォーカスするため、定例的な業務執行の報告は最小限にとどめ、人的資本経営や中長期の経営課題などのテーマを重点的に取り上げられるよう、取締役会の付議・報告基準を見直しました。また、子会社の経営状況を定期的にモニタリングし、取締役会で早期に子会社の状況を議論できる体制としました。

これらの取り組みによって、年間およそ200件前後だった案件数が約30%削減され、代わりにその時間を中長期的な経営戦略やサステナビリティ等の議論に充てることができるようになりました。これにより、2024年度では全体の約4割の時間を使って、中期経営計画やサステナビリティ関連等の中長期的なテーマの議論を行いました。

(3) 役員トレーニングの充実

経営課題に対する理解を一層深め、取締役会の実効性を高めることを目的として、当社では最新のビジネス動向や経営環境の変化をテーマとした役員向けトレーニングを定期的に実施しております。 トレーニングは取締役が多様な視点と専門性を活かし、戦略的かつ的確な意思決定を行うための知見の習得を支援するものです

| 2024年8月 | 投資家視点からの持続的な企業価値向上 |

|---|---|

| 2025年3月 | 取締役会における戦略審議の進め方 |

| 2025年9月 | DXについて |

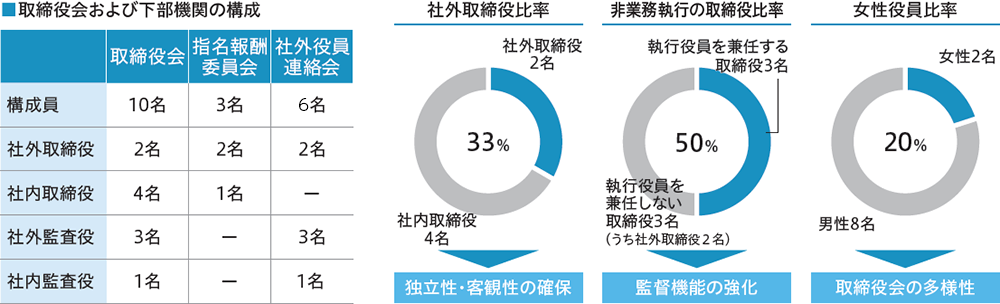

取締役会の構成及び役員の指名について

取締役会のバランス、多様性、規模に関する考え方

取締役会は、必要最小限の規模とし、意思決定を迅速かつ効率的に行える体制にすると同時に、人種、民族、性別、国籍などの区別なく、多様な経験・知識・能力を備えたメンバーで構成することで、取締役会の適正規模と多様性の両立を図っています。また、社外取締役を3分の1以上選任することにより、業務執行の決定における公平性及び透明性を確保しています。

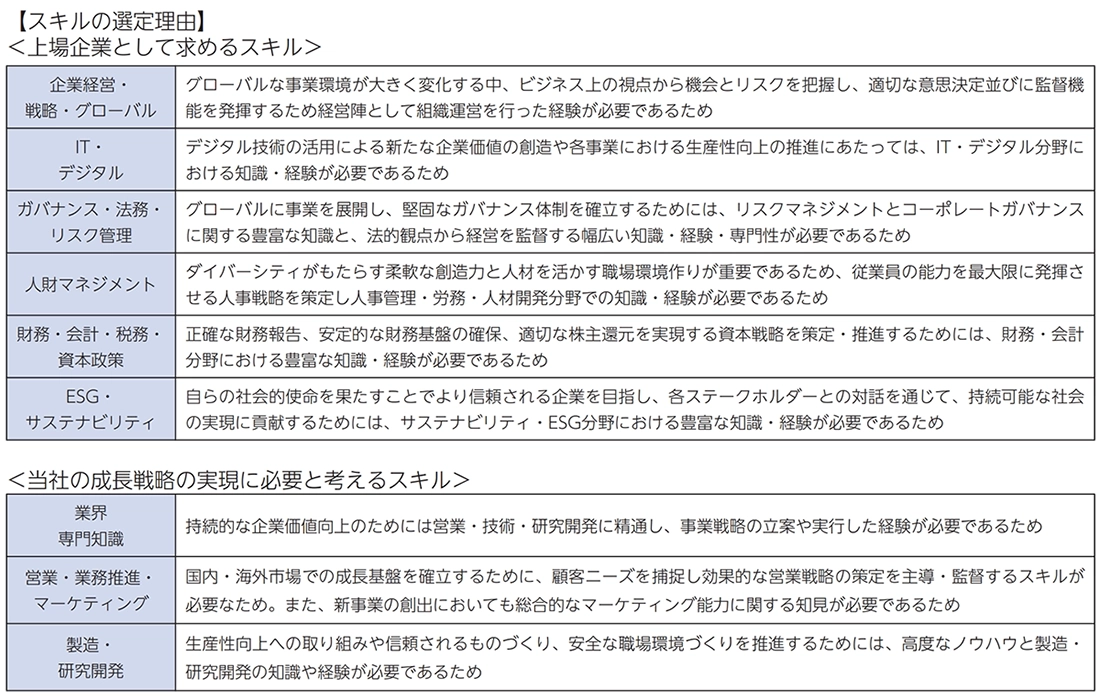

当社の取締役・監査役に求められるスキルについて

当社は、「素材から製品までの一貫生産」を強みとし、いかなる時代においても変化に的確に対応しつつ、自動車や建設機械をはじめとする多岐にわたる分野へ製品を提供することで、社会への貢献を果たしながら持続的な成長を目指しております。

この目標を実現するためには、多様な知見と経験を有する取締役および監査役が取締役会において活発に討議を行い、深い議論を重ねることが重要であると認識しております。

特に、変化の激しい事業環境において基盤事業の強化と戦略事業の育成を図るとともに、人的資本ならびにサステナビリティ(ESG)の視点を重視した経営を推進するためには、上場企業として求めるスキルと、当社の成長戦略の実現に必要と考えるスキルの双方が不可欠であると考え、当社ではスキルマトリックスとスキルの選定理由を下表のとおりといたしました。

社外役員の独立性基準について

当社は社外役員の選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断しております。

- 1 当社を取引先とする者で、当社との取引額がその者の連結売上高の2%を超える者又はその業務執行者

- 2当社の取引先で当社との取引額が当社の連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者

- 3当社の主要な借入先(借入額が当社連結総資産の2%を超える場合)の業務執行者

- 4 コンサルタント、公認会計士、弁護士等として、当社より役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

- 5当社の会計監査人の代表社員又は社員等

- 6当社の主要な株主(10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者

- 7当社より直近事業年度において1,000万円を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者

- 8当社の社外役員としての在任期間が通算で10年を超える者

- ※過去3年間のいずれかの時点において、上記1~7のいずれかに該当していた者

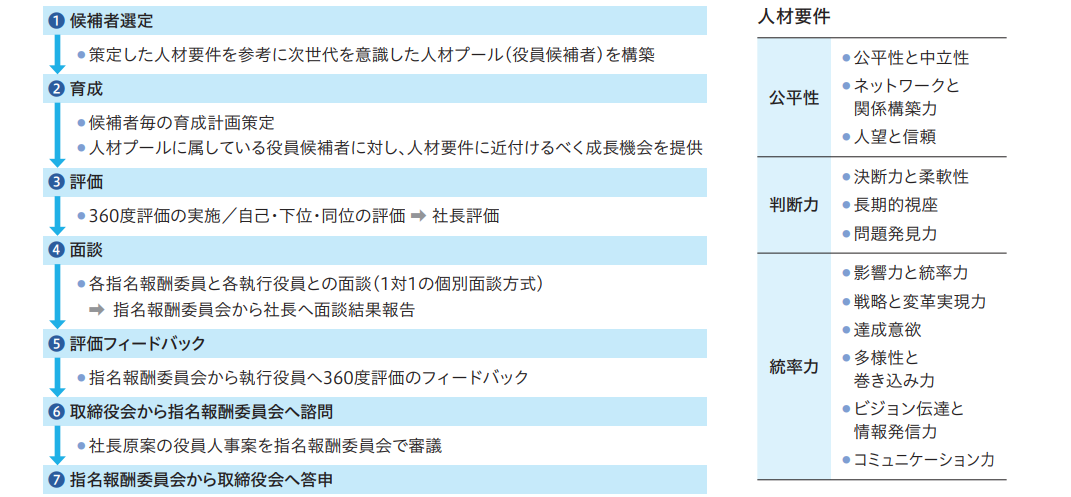

サクセッションプラン

当社は、経営トップをはじめとする経営幹部のサクセッションプランを最重要課題の一つと位置付け、当社経営方針に基づき中長期的な視点で取り組んでいます。

社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会において人材要件を策定し、以下の選定プロセスに沿って多面的な情報に基づき審議したうえで取締役会へ答申しております。

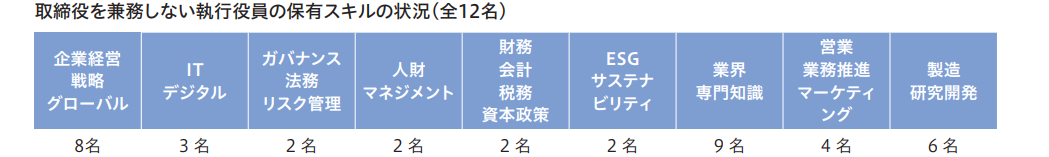

また、2025年度からはボードメンバーに加えて、取締役を兼務しない執行役員についてもスキルマトリックスを策定しており、ボードメンバーの後継者候補層の保有スキルについて可視化を行っています。

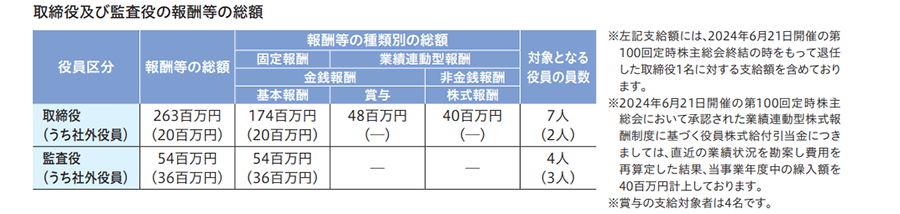

役員の報酬について

役員報酬の基本的な考え方

- 経営理念と中期経営計画の実現を支える報酬設計

- 持続的成長を加速させるバランスの取れたインセンティブ

- ESGを重視した社会的価値の追求を促進させる報酬体系

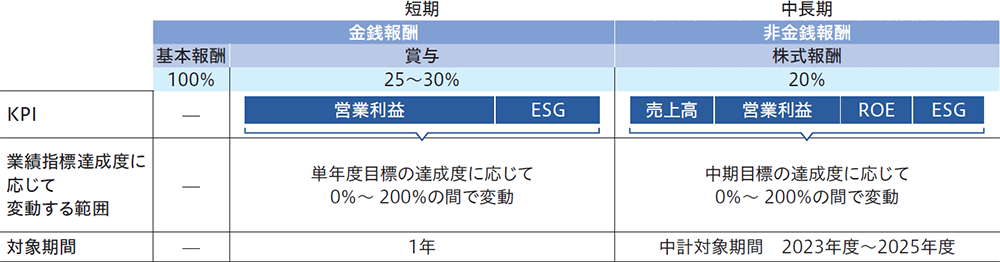

役員報酬の構成について

社外取締役を除く取締役の報酬等の額は、役位に応じた固定報酬(固定)のほか、業績及びESG指標に連動する賞与及び株式報酬としております。また、2025年度より報酬に占める業績連動分のウエイト見直しを行い、業績基準達成(100%)の場合、固定報酬100に対して、役位に応じて業績連動型報酬45~55(賞与25~35、業績連動型の株式報酬20)の割合で支給しております。なお、社長及び常務は業績連動型報酬(賞与)の比率を高く設定しており、役位が高いほどインセンティブが高まる仕組みとしています。

社外取締役については、各社外取締役の幅広い知見・経験に基づく助言を経営に反映するために就任いただいているものであり、その役割・職務内容を勘案し基本報酬(固定)のみとしております。

■報酬体系

■賞与

単年度の連結営業利益額に加えESG指標(E:CO2排出量、S:労働災害件数、G:取締役会実効性評価)を導入しており、一定の時期に取締役に対し支給します。指標として、連結営業利益額及び各ESG指標を選んだ理由は、着実な年度収益向上への意欲を向上させるとともに、中期経営計画で基本方針の一つと位置付けているESGに関する目標達成への意欲を向上させるためであります。なお、2024年度の連結営業利益実績は66億円、また非財務指標として掲げている各ESG項目については、改善が進みました。

■業績連動型株式報酬

中長期的な業績向上及び企業価値の増大へのインセンティブを高めることを目的として、BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを導入しております。事業規模を拡大するとともに収益性及び資本効率性の向上が中長期的な企業価値向上に資すると考え、中期経営計画目標値に対する連結売上高、連結営業利益、ROE、ESG(E:CO2排出量、S:エンゲージメントサーベイ、G:取締役会実効性評価)の達成度を指標としております。

中期経営計画終了時または退任時に、毎年役位に応じて付与されるポイントに業績指標の達成度に応じて0%~200%の範囲で変動する業績連動係数を乗じたポイントの50%に相当する株式を交付し、残りについては株式の換価処分金相当額を支給しております。なお、現中期経営計画の目標値として、最終年度となる2025年度の連結売上高1,850億円、連結営業利益110億円、ROE8%を掲げており、2024年度の実績としてはそれぞれ、1,596億円、66億円、5.6%となりました。また非財務指標として掲げている各ESG項目については、改善が進みました。

報酬の決定方法について

当社は、取締役の報酬などの客観性・公正性・透明性確保のため、社外取締役が議長かつ過半数を占める「指名報酬委員会」を設置しています。

取締役会は、株主総会の決議によって定められた報酬の範囲内において、当該事業年度の報酬に関して決議するとともに、取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会が社外取締役を過半数とする指名報酬委員会へ諮問をし、同委員会の答申を経て決議しております。また、監査役の報酬などに関しては、株主総会の決議によって定められた報酬の範囲内において、監査役の協議によって決定します。

報酬水準

取締役及び監査役の報酬水準については、水準の客観性や妥当性検証のため、毎年、外部調査機関の役員報酬調査データにて、当社と規模、業種や業態等の類似する製造業の水準を参考にして決定しています。

取締役会の実効性の分析・評価

当社は、取締役会が実効的にその役割を果たしているかについて、毎年、各取締役及び 各監査役による評価に基づき分析・評価を実施しております。

1.実効性評価の実施プロセス及び評価方法

2024年度の取締役会の実効性評価については、実効性を客観的に検証する観点から初めて第三者機関を起用して実施いたしました。全取締役及び全監査役に実施したアンケートの回答結果をもとに、第三者機関から個別にインタビューを実施。第三者機関より報告を受けた分析結果に基づき取締役会において実効性についての議論をしています。

また、指名報酬委員会及び社外役員連絡会についてもあわせて実効性の評価を実施しました。

(アンケートの設問テーマ) ※5段階評価及びコメントは自由記述形式

- 1取締役会の構成と運営

- 2経営戦略と事業戦略

- 3企業倫理とリスク管理

- 4経営陣の評価と報酬

- 5株主等との対話

- 6指名報酬委員会(指名報酬委員会メンバーのみ回答)

- 7社外役員連絡会(社外役員連絡会メンバーのみ回答)

2.実効性評価において認識した課題への取組状況

(1)前年度(2023年度)の実効性評価において認識した課題と取り組み

- 1人材戦略・人材育成

- エンゲージメントサーベイに基づく改善施策に対する推進状況の可視化(共有)

- 中核人材の多様性確保に対する施策の立案及び実行

- 2新規事業

- 成長が期待できる戦略事業の議論のさらなる充実

【課題に対する取り組み】

- 1エンゲージメントサーベイに基づく改善施策の推進について一定の取り組みが進められたことに対する評価がある一方、経営戦略としての人材戦略・人材育成の議論については、まだ十分になされておらず、取締役会において引き続き重要な経営課題として取り組む必要がある

- 2新規製品に関する議論や新規事業創出チャレンジプログラムが実施されていることに評価が見られる一方、取締役会において引き続き重要な経営課題として取り組む必要がある

3.2024年度の実効性評価における結果

2024年度の取締役会については、その実効性に関する重大な懸念等はなく、取締役会の運営方法、取締役会の審議、取締役会の構成等は概ね適切であり、取締役会全体としての実効性が確保されていると評価しております。

また、2024年度の実効性評価では、以下の課題が認識されました。

2024年度の課題

- 1中長期的な視点での戦略や経営課題に関する議論の充実(人材戦略・人材育成、新規事業を含む)

対応策:取締役会規則改定(付議・報告基準の見直し) ➡改定済

対応策:オフサイトミーティングの実施 ➡2025年5月から社長執行役員と社外取締役間で実施し今後も定期的に実施予定 - 2社外役員と社内役員との認識ギャップの解消

対応策:社外取締役と執行側との間で、経営上重要な課題についての対話の機会を設定

今後は、これらの対応策を随時実行し、その結果を評価しさらなる改善につなげていくことで、より実効性のある取締役会を目指してまいります。また、これらの取締役会の実効性評価を踏まえ、候補者選定や報酬設計において必要な見直しを行うなど、選任・報酬プロセスとガバナンス機能の連携に努めています。

なお、今回の実効性評価では、新たに以下の通り、当社の取締役会の「強み」についても認識されました。

当社取締役会の「強み」

- 1社外役員から自由闊達で建設的な意見が述べられている

➡ 議長が発言しやすい雰囲気を醸成しており、また、うまく社外役員の意見を引き出していること

➡発言により課題や宿題が残った場合には執行側が真摯に対応しており、それによってさらに発言しやすくなる好循環があること

➡ 決議事項・報告事項以外に審議事項が設定されていること - 2メンバー構成が適切で社外取締役が知識・経験・能力を活かして貢献している

➡ 独立社外取締役が各自のバックグラウンドを活かして、取締役会での助言のほか、社外役員連絡会・指名報酬委員会でも貢献していること - 3 透明性が高く改善に対する意識が高い

➡Bad News First が心がけられており取締役会にも比較的早い段階で情報が共有されること - 4指名報酬委員会・社外役員連絡会が活発に活動している

➡社外役員同士の情報共有やコミュニケーションの場として有益であり、執行側への提言等についても活発で意欲的であること

➡ 人材要件の設定や 360 度評価に取り組むなど活発に活動していること

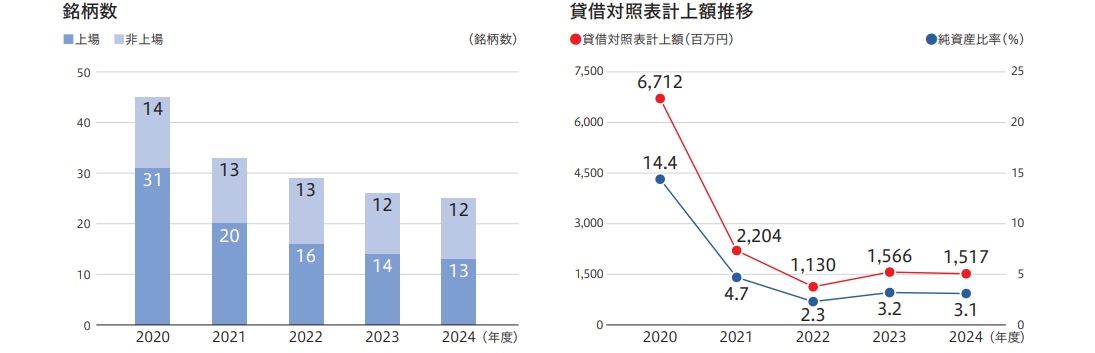

政策保有株式

政策保有に関する方針

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、取引先等との良好な関係の構築、円滑かつ効率的な業務遂行、今後の当社の事業展開の強化を図る等、保有意義とその合理性が認められる場合を除き、原則として、上場株式を政策保有株式として保有しません。また、毎年取締役会において、個別の政策保有株式の保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に検証し、縮減の適否を判断しております。その結果を踏まえ、当社は、相手企業との関係強化を図るために政策保有株式を保有する場合がありますが、今後も保有意義やその合理性が乏しいと判断する銘柄については、売却を進める方針です。

また政策保有株式の議決権行使については、当該企業の企業価値向上に資するものか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかを個別に精査し、議案の賛否を判断します。

内部統制に関する重点項目

取締役会制度と監査役会制度の機能強化

取締役会はグループ全体の経営戦略を方向付ける場であり、意思決定の迅速化に留意しつつ経営の基本方針策定、法令・定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督をしています。また、社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席し、業務執行の決定における公平性・透明性を確保しています。

その他に、より実効的なコーポレート・ガバナンス追求のため取締役会の下部機関である社外役員連絡会において独立社外取締役間の情報交換と認識共有等を実施することで、取締役会の監督機能を強化しています。

経営会議による業務執行の審議ならびに法令遵守・危機管理強化

取締役、監査役、執行役員等を構成メンバーとした経営会議を毎週定例的に開催し、重要な業務の執行、法令遵守、危機管理について審議し、対応しています。

財務報告に関する内部統制

内部統制委員会及び取締役会は、2024年度の財務報告に係る内部統制について一般に公正妥当と認められる評価基準に準拠して有効であると評価しています。また、監査法人からも当該評価は適正であるとの監査意見をいただいています。

内部統制システムの強化

「内部統制に関する基本方針」について毎年見直しを行い、取締役会で決議するとともに、その運用状況を事業報告において開示しています。