人的資本経営の推進

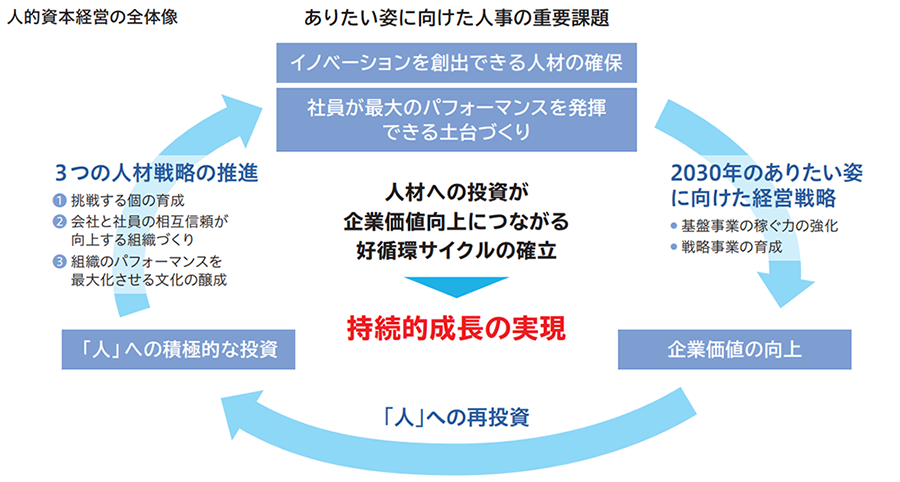

当社グループでは経営理念の1つに「人を活かす経営」を掲げ、「人」こそが当社の持続的成長を支える源泉であると位置づけています。外部環境の変化が激しくなる中、「人」の重要性はますます増しており、現行の2023中期経営計画でも「人材への投資」を4大方針の一つに掲げ、積極的な人的資本投資を推進してきました。

また、当社の「2030年のありたい姿」の中でも、「人」を起点として“稼ぐ力の強化”と“戦略事業の育成”に注力し、持続的成長を図っていくことを掲げています。このありたい姿の実現に向けて、重要な資本である「人」への積極的な投資は必要不可欠なものだと考えています。

人的資本経営の推進にあたっては、まず当社の「2030年のありたい姿」と現状との人材面のギャップ分析から人事の重要課題を整理するとともに、当社の人的資本経営の基本的な考え方を明文化しています。

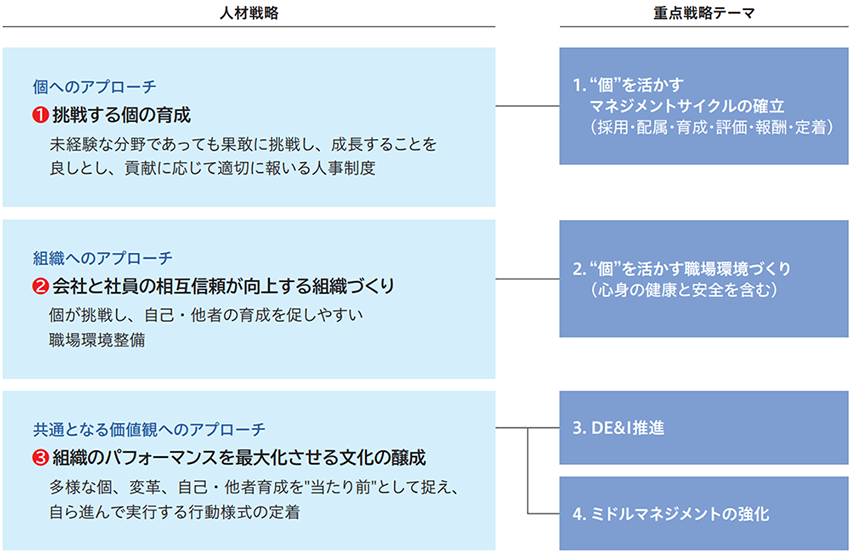

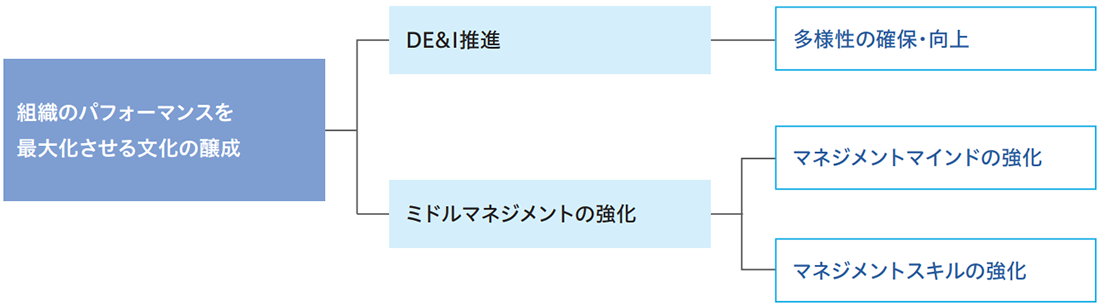

さらにそれらを踏まえたうえで3つの人材戦略「挑戦する個の育成」「会社と社員の相互信頼が向上する組織づくり」「組織のパフォーマンスを最大化させる文化の醸成」を設定し、これらの戦略と人事部門が推進している各種人事施策が連動する仕組みを整えることで、経営戦略と人材戦略及び各施策の連携を強化しています。

これらの戦略に基づき「人」への投資を進めることで、強い“個”と“組織”が生産性向上とイノベーションを実現し、創出した企業価値を再び「人」に投資していく。人的資本経営においては、こうした好循環サイクルの確立を目指しています。

ありたい姿に向けた人事の重要課題

事業戦略の達成と2030年のありたい姿の実現に向け、人的資本経営のあるべき姿(To-Be)の現状(As-Is)からのギャップを分析し、以下の2つを人事の重要課題として設定しています。

- 1イノベーションを創出できる人材の確保・強化

戦略事業及び基盤事業において、変化に対応し新たな価値を創造できる人材の育成と採用を強化します。

- 2社員が最大のパフォーマンスを発揮できる土台づくり・強化

心身の健康、働きがいを確保する職場環境の整備並びにキャリア支援やスキル開発の仕組み化、効率化に注力し、従業員エンゲージメント向上施策の充実化を図ります。

人的資本経営の基本的な考え方

重要課題の解決に向け、当社では以下の考え方を基本に人的資本経営を推進しています。

ぶれない考え方

会社にとって最も重要な資本である「人」に積極的に投資して、従業員エンゲージメントを高め個人の成長につなげ、企業価値向上を実現し、さらなる人材への投資につながる好循環を進める

目指す人と組織

- 「無ければつくる」のチャレンジ精神をもって自ら行動し、成長する自律した人と組織

- 多様な個や変革への挑戦をお互いが尊重し、相互に成長を促す組織文化

人的資本経営のKGI*

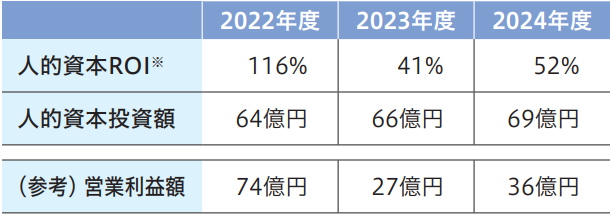

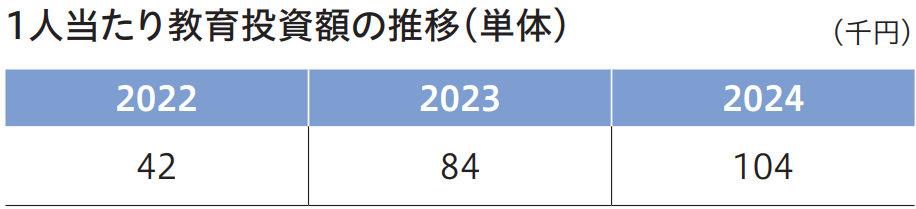

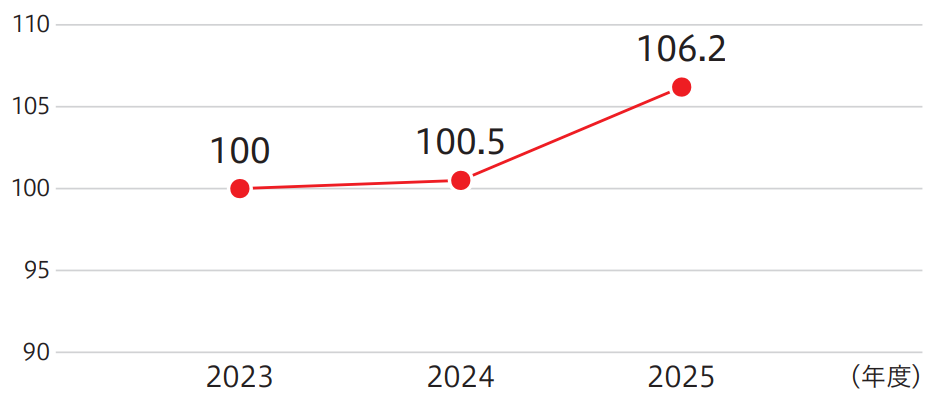

人的資本経営の成果を定量的に把握するためのKGIとして、「人的資本ROI」(営業利益額÷人的資本投資額)を設定しています。これは、当社が行った「人」への投資(人的資本投資額)が、どれだけ企業価値の向上に寄与したか(営業利益額)を示す指標です。同指標を活用することで、経営目標に対する投資効果を可視化し、より効果的な人的資本経営の推進が可能となります。

一方で、人的資本ROIの構成要素である営業利益額は、需要環境や市況等の外部環境の変動の影響を大きく受けるため、サブKGIとして「人的資本投資額」を設定しています。さらに、社員の満足度を可視化する指標として「従業員エンゲージメントサーベイ」のスコアを、同様にサブKGIとして設定しています。

これらの指標の分析・評価を通じて人的資本経営の推進・モニタリングを行うことで、人的資本の価値を最大限に引き出し、経営戦略の実現と企業価値の向上を図ってまいります。

- ※KGI(Key Goal Indicator):重要目標達成指標

人材戦略

「挑戦する個の育成」により、個人のパフォーマンスを最大化し、イノベーションを創出できる人材の確保・強化を行うとともに、「会社と社員の相互信頼が向上する組織づくり」により社員が最大のパフォーマンスを発揮できる土台づくり・強化を進めています。さらに「組織のパフォーマンスを最大化させる文化の醸成」を進めることで、生産性の向上を実現し、当社のあるべき姿に向けた事業戦略を推進してまいります。

また2030年のありたい姿の実現に向けては、これらの人材戦略の推進に加え、目指すべき事業ポートフォリオに即した適切な人材ポートフォリオの形成が重要な課題であると考えています。当社のリソース配分を統括する経営企画部主導の下、まずは市場調査や拡販戦略といった営業力の強化、また、お客さまのニーズに応え市場の成長に合わせてシェアを獲得するための研究開発・技術力の強化に向け、営業本部と技術開発センターの体制最適化に着手しています。引き続き目指すべき当社の人材ポートフォリオについて、会社全体の体制最適化を見据え、社内で議論を深めていきます。

さらに、高機能素材やデジタル技術など、当社の戦略的重点領域における研修プログラムを拡充し、これらの分野で必要なスキルを持つ人材を計画的に育成するなど、「最適配置」「育成」の両面で、人材ポートフォリオの最適化を進めていきます。

人事基盤の強化

当社は、社内外における人的資本経営の対話にあたり積極的な情報開示が不可欠との考えのもと、人的資本に関する情報開示の国際的なガイドライン「ISO30414」に沿った情報開示を進めています。各種施策の効果や成果を積極的に開示するとともに、ステークホルダーとの対話を通して得た意見をさらなる改善につなげています。

また、人的資本経営の深化に向けた人事データの整理と精緻化にも取り組んでおり、現在、人事システムの切替や新規導入を進めています。人事データの機能拡充と人事部門のオペレーション業務の効率化を併せて実行することで、人事部門 の生産性を向上させ、企業価値向上に向けた人的資本経営の基盤を強化していきます。

人材戦略① 挑戦する個の育成

社員の「自律」や「挑戦」を促す仕掛けを通じ、個人のパフォーマンスを最大化し、イノベーションを創出できる人材の確保・強化を進めていきます。挑戦する個の育成の実現に向けて、「“個”を活かすマネジメントサイクルの確立」を重点戦略テーマに掲げ、人材育成、評価、報酬等の制度面から各施策を進めることで、常に挑戦しイノベ-ションを創出することのできる自律型人材を育てていきます。

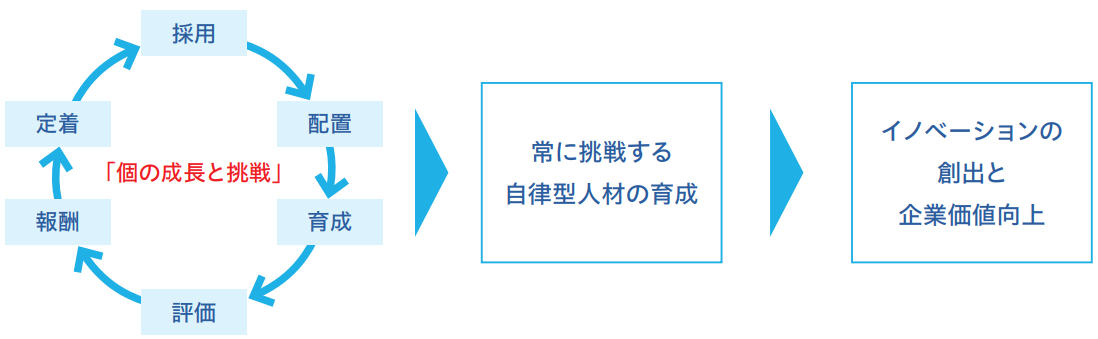

重点戦略テーマ 「“個”を活かすマネジメントサイクルの確立」

“個”を活かすマネジメントサイクルの確立と深化に向けて、採用・配置・育成・評価・報酬・定着の全てにおいて「個」の成長と挑戦を基点に置き、一連のプロセス強化を図っています。それらを経営戦略の実現に結びつけていくことで、「常に挑戦する自律型人材」を継続的に育む仕組みを構築し、イノベーションの創出と企業価値の向上を実現してまいります。

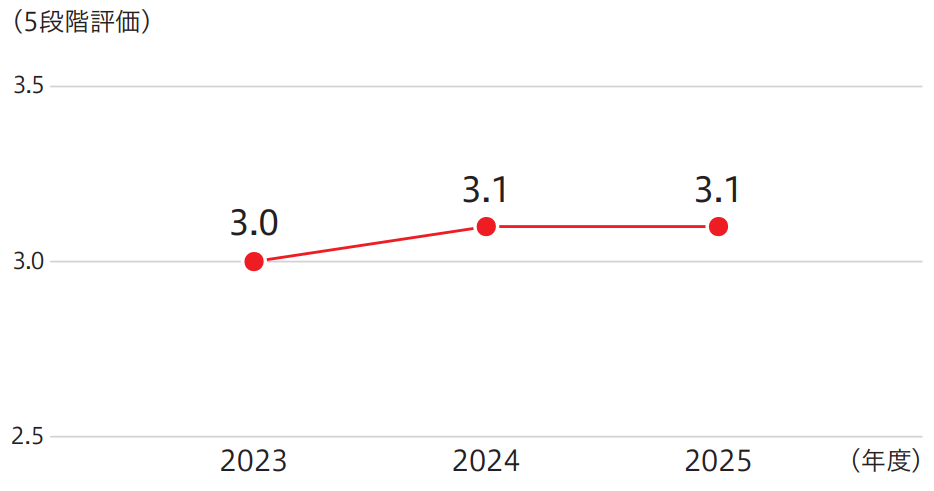

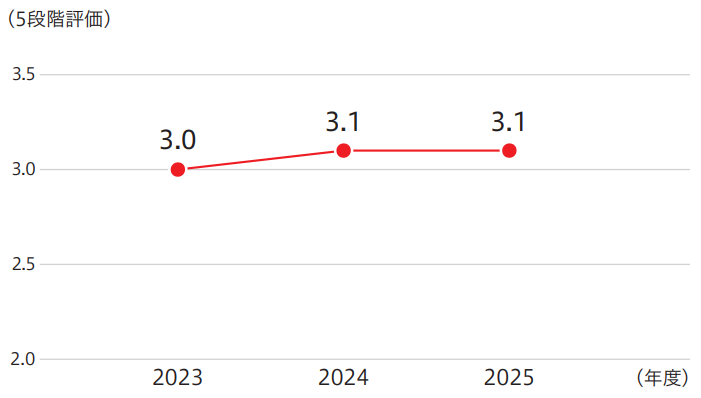

なお、“個”を活かすマネジメントサイクルの確立度合いを測る指標としては、従業員エンゲ―ジメントサーベイにおける「仕事の満足度」に関するスコアを指標としています。調査開始以来、スコアは安定的に推移しているものの、以下のサイクル確立に向けた取り組みをさらに強化していくことで、持続的な向上を図ってまいります。

事業発展に向けた人材確保

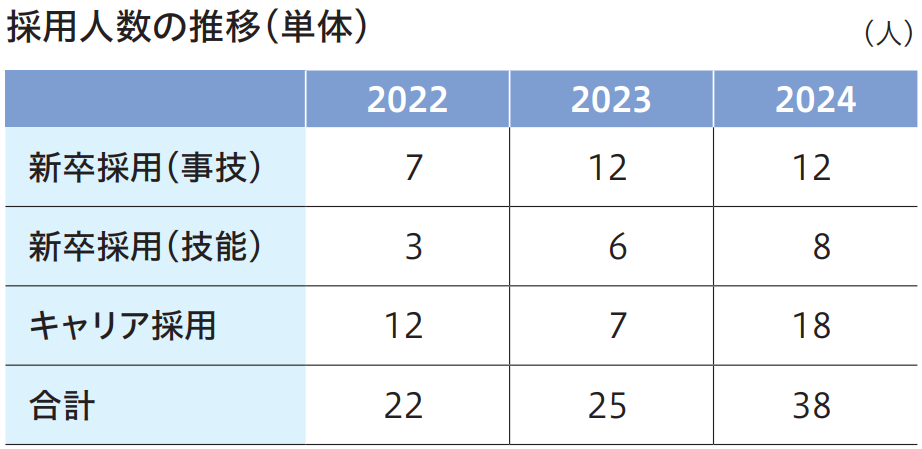

「個を活かすマネジメントサイクル」の基点となる採用活動は、その後の育成や組織文化の醸成、ひいては事業成長の土台を築くと考えており、当社の事業の発展に資する人材 確保に向けて、採用活動の強化を進めています。

従来は各部門の人員計画に基づく採用活動が中心でしたが、全社最適の視点で策定した要員計画に基づく、より戦略的な採用活動へとシフトを進めています。

特にキャリア採用については、欠員者の補充中心の採用活動から、例えば育成を進めている戦略事業に関する技術等の知見・経験がある人材の確保等、事業変革を加速させる即戦力となる経験者の採用に注力しています。

また、これまで製作所ごとに行っていた技能職(高卒)採用においても、事業部・人事部が連携する体制を構築し、全社レベルでの人材確保を進めています。

さらに、リファラル採用制度も推進し、社員の紹介を通じた当社の価値観や社風にマッチする人材の採用も進めている他、国内の労働人口減少という構造的課題を見据え、新たな育成就労制度を活用した海外人材の受け入れも検討しています。

適材適所な人材配置

人材の力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを高めるため、適材適所な人材配置に取り組んでいます。

事業戦略の実現に向けた適正な人材配置を進めるとともに、社員一人ひとりのキャリア志向や適性も尊重した両輪の取り組みで、個人・組織がともにパフォーマンスを最大限に発揮できる最適な人材配置を構築してまいります。

社員一人ひとりのキャリア志向や適性を尊重した人材配置

社員一人ひとりの自律的なキャリア形成を支援するため、社員が自身のキャリアプランに基づき異動希望を申告できる「異動自己申告制度」を運用しており、個人のキャリア志向と挑戦意欲に応え、組織の活性化と個人の成長機会の創出を両立させていきます。

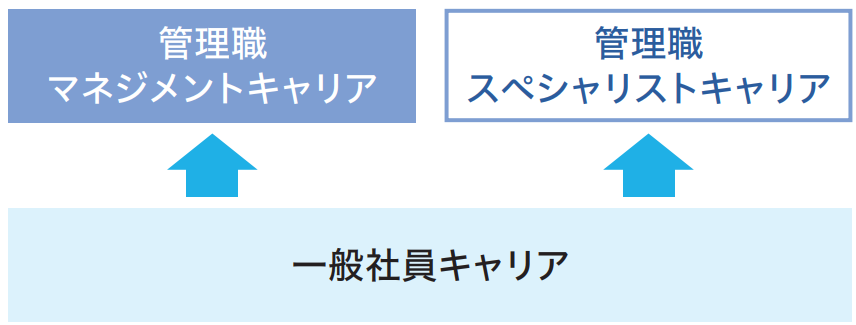

さらに、従来は全員が管理職を目指すことが前提であった画一的なキャリアパスを刷新し、高度な専門性で事業に貢献する「スペシャリストキャリア」と、組織を率いる「マネジメントキャリア」からなる複線型の人事制度を一部の部署で導入。社員一人ひとりの強みや適性を最大限に活かせる役割への配置を可能とする制度としており、今後適用範囲を拡大していく計画です。

年1回のキャリア面談において、対象となる管理職候補層以上の社員には将来のキャリアに対する意向をヒアリングするとともに、ロールプレイング等を用いたミドルマネジメント層向けの研修実施により、面談の質向上も図っています。

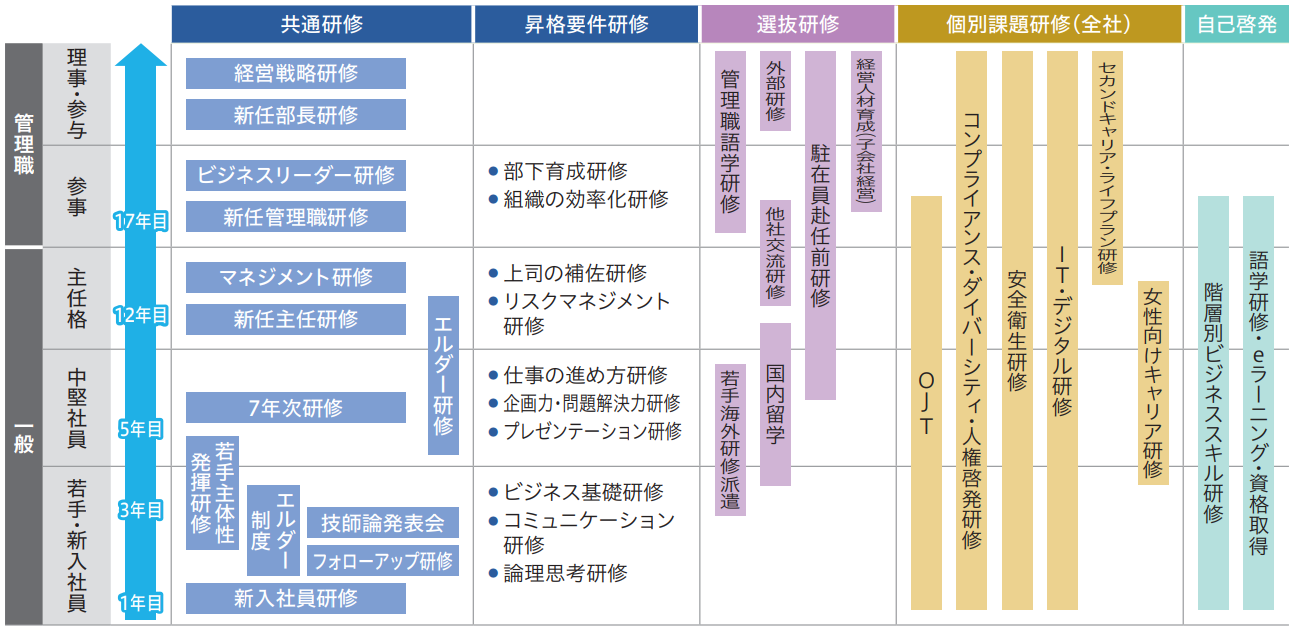

自律型人材の育成

イノベーション創出に自ら挑戦する「自律型人材」の育成に向け、会社として必要なスキルを体系的に学ぶ機会を提供し、社員が自ら学び挑戦する風土を醸成するとともに、社員一人ひとりが主体的にキャリアを考え、成長していくことを後押しする環境づくりを進めています。

階層別の研修体系の整備に加え、外部研修や資格取得支援を拡充することで、多様な学習機会を提供しています。

自己啓発支援については、Eラーニング、英会話プログラム等の提供、公的資格取得報奨制度、社会人ドクター取得支援制度なども行っています。

また、社員が新たな視点や知見を獲得できるよう、外部研修への派遣を拡大し、社外交流を活発化させています。業務に直結する専門性の習得だけでなく、異業種・異分野との交流を通じて多様な価値観を取り入れることで、柔軟な発想力や課題解決力の向上を図っています。

こうした教育機会の提供拡充により社員の主体的な成長を後押しするとともに、上司とのキャリア面談等を通じて自らの強みや将来像を明確にしていくことで、社員一人ひとりが主体的にキャリアを考え、自ら成長していく仕組みを整備しています。

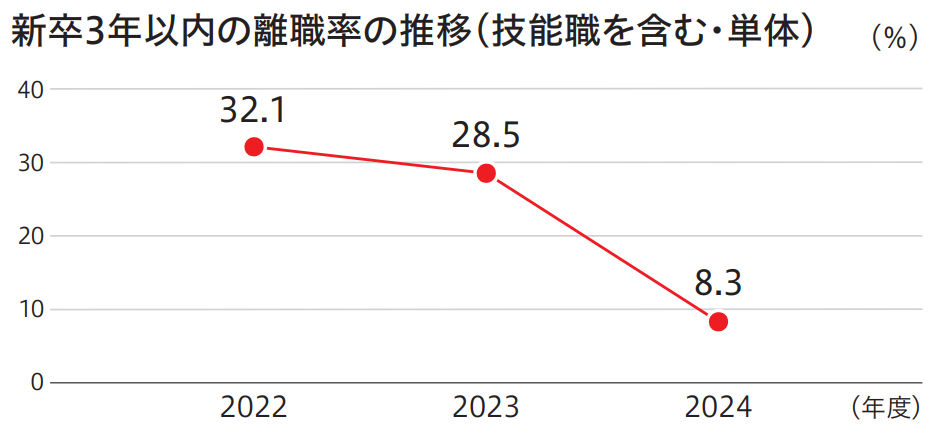

また新入社員に対しては、一人ひとりが早期に業務へ適応し、企業文化に根差した成長を遂げられるよう、教育制度の拡充を進めています。入社時には、経営理念や企業文化を理解する導入研修を実施するとともに、配属後の円滑な業務遂行を支援するため、ビジネス基礎をはじめとした実務スキル研修を強化しています。また、エルダー制度やOJTによる日常的な指導に加え、入社半年・1年を節目としたフォロー研修を通じて成長の振り返りやキャリア意識の醸成を支援しています。

さらに、中堅・若手の管理職層を対象に、経営視点の選抜研修や、部門横断的なキャリアの複線化、タフアサインメントの使命付け等による育成プログラムに着手しています。経営層によるモニタリングや指導・助言を通じて、チャレンジ精神を持って自律的に行動し、全社視点で価値創造をけん引する「実践的な経営人材」の輩出に取り組んでいます。

若手社員育成に関する取り組み(7年次研修)

当社教育体系全体において、新入社員、若手、エルダー、管理職対象の研修は体系化が進捗してきたものの、定例的に開催する中堅層向け研修が確立されていない課題を解決するため、7年次社員を対象に現在の業務内容や今後チャレンジしたいこと等について経営陣に向けての発表会を実施しています。

当該中堅層の士気向上を図るため、今後も継続していきます。

プロフェッショナル人材の育成(技術系対象業務改善発表会)

新入社員の技師論発表以降、成果発表の機会が乏しかったため、自職場での取り組み、業務改善の報告を通じ、達成感を得られる機会として、技術系社員を対象とした業務改善発表会を実施しました。各部門の枠を超えた交流の場となるよう、今後も継続して業務改善発表会を実施し、改善意欲向上につなげていきます。

モチベーション向上につながる評価と報酬の仕組みづくり

社員のエンゲージメントとパフォーマンスを最大化するため、評価制度の見直しを進めています。従来の目標管理制度をさらに深め、個人の成長が組織の目標達成に直結し、その貢献が公正に評価される仕組みを構築することで、社員一人ひとりの成長意欲を醸成していきます。

その第一段階として、コーポレートセンターを対象に新たな評価制度を導入しました。目標設定のプロセス改善と進捗評価を年2回とすること等で、会社及び各部署の目標と個人目標との連動を強化するとともに、達成度や成果を客観的かつ透明性の高い指標で評価することで、評価の公正性を確保しています。また、目標設定における上司との面談の中で、各自が自身の業務と組織の戦略の結び付きを認識し、組織全体での目標実現に向けた取り組みを促進する制度としています。来年度は、この新たな評価制度を全社に展開していく計画です。

さらに、こうした社員に納得感のある評価制度が適切に報酬に反映される仕組みを構築することで、社員のエンゲージメントを高め、自律的な成長を促進しています。

人的資本の着実な定着

社員の定着は、組織の活性化や長期的な価値創造に欠かせない重要な要素であると考えています。

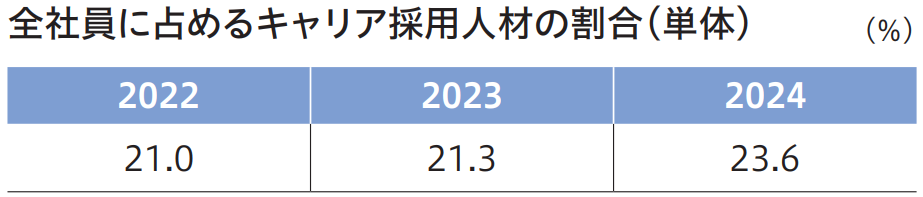

社員の定着に向け、社員が安心して働きやりがいを持って成長することのできる環境の整備を進めるとともに、特に組織に新たな視点をもたらす「キャリア採用人材」や、豊富な知見を持つ「シニア社員」に着目し、それぞれの活躍を支える環境整備と定着支援に取り組んでいます。

キャリア採用人材の活躍支援

事業変革を加速させるため、多様な専門性を持つキャリア採用人材の採用を強化するとともに、入社後も各自の持つ能力を組織の中で最大限に発揮できるよう、キャリア採用向けの導入研修やキャリア形成支援といったプログラムを整備しています。

組織文化への円滑な適応や社内ネットワークの構築を支援し、早期からの活躍と定着を促進することで、組織 全体の活性化につなげています。

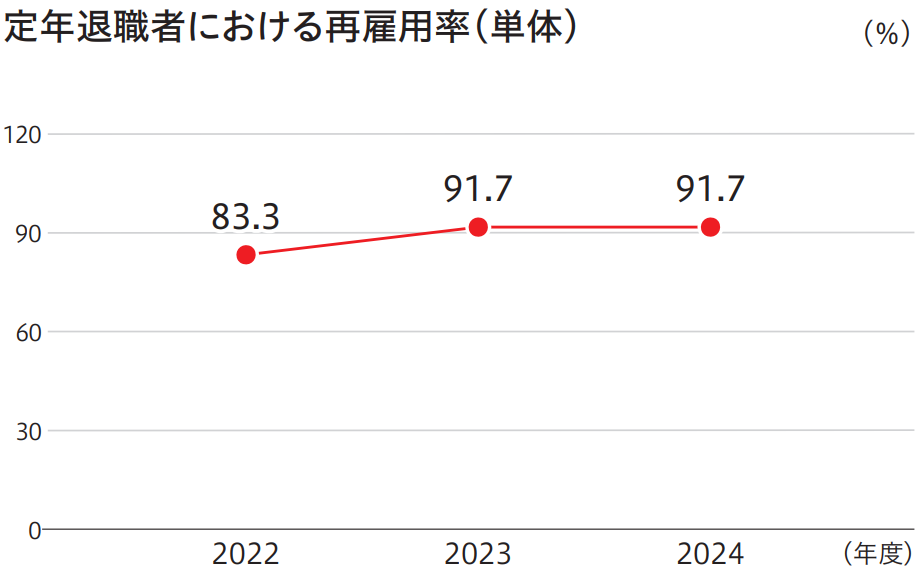

シニア社員の活躍推進

長年にわたり培われたシニア社員の知見と経験は、企業の競争力を支える貴重な財産と認識しており、その重要性は一層高まっています。当社では現在、シニア社員一人ひと りの期待役割の再定義を進めており、2026年度中の制度改定を目指して検討を進めています。年齢に関わらず意欲と能力を発揮できる役割・職責に応じた処遇を実現するとともに、柔軟な働き方も含めたキャリア設計を支援し、エンゲージメントの維持・向上を図ります。

人材戦略② 会社と社員の相互信頼が向上する組織づくり

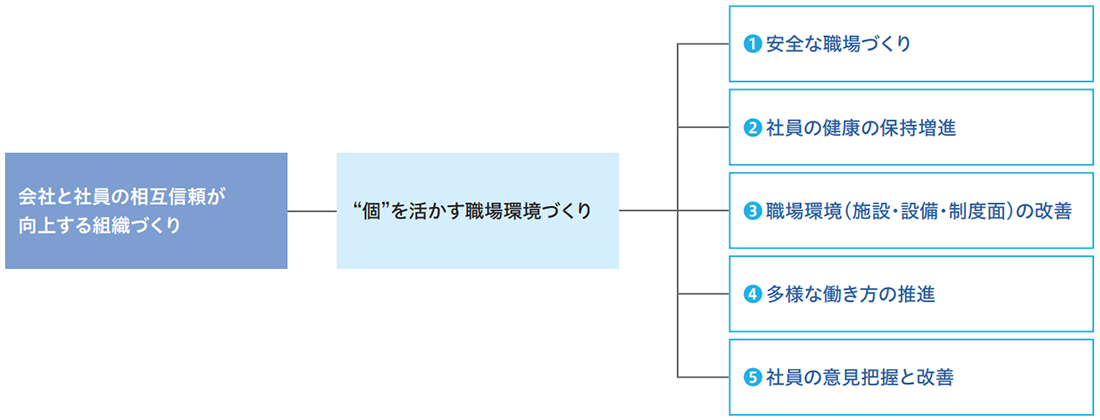

社員一人ひとりが能力を最大限に発揮するためには、会社と社員の間の強固な信頼関係構築が不可欠であり、「“個”を活かす職場環境づくり」を重要テーマとして、社員が心身ともに健康で、安全に、そして意欲を持って働き続けられる環境の整備を進めています。

重点戦略テーマ 「“個”を活かす職場環境づくり(心身の健康と安全を含む)」

安全な職場づくり/社員の健康の保持増進

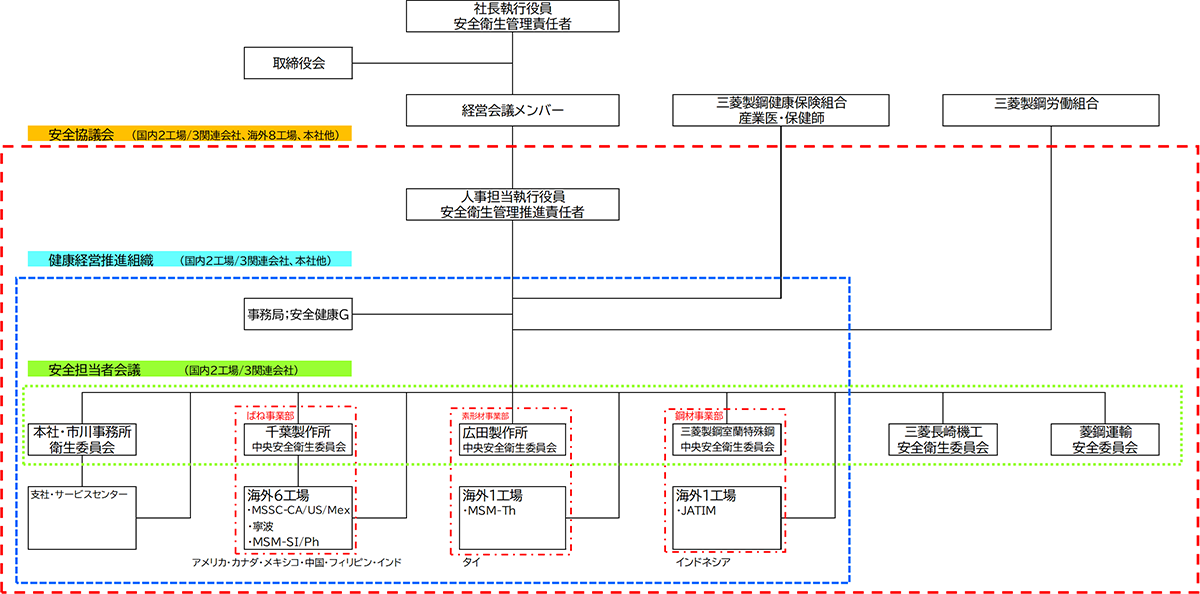

当社は、従業員が安全安心できる職場環境をつくり、さらに健康経営の推進を目的とした「三菱製鋼グループ労働安全衛生方針」を取締役会の監督の下に定めています。

三菱製鋼グループ労働安全衛生方針

三菱製鋼グループは、私たちの企業活動に係わる人々の安全と健康の確保が、企業の社会的責任と認識し、安全で明るく働きやすい職場づくりを目指し活動します。

- 1グループ内全社において、活発なコミュニケーションにより 労使一体となり、全員参加で安全衛生活動を行います。

- 2安全衛生法令と関係する諸規則を遵守すると共に、安全衛生確保に必要な教育と訓練を行います。

- 3労働安全衛生マネジメントシステム導入により、適切な処置を実施し、危険源及び有害性の評価を行い、労働安全衛生リスクの低減に努めます。

- 4労働安全衛生活動の円滑な推進のために、組織体制の整備及び責任と権限を明確化し、必要な経営資源を投入することにより、継続的な改善を行います。

- 5本方針実行のために各事業所において目標を定め、定期的に見直すことにより労働による災害と疾病を低減します。

当社グループ内の各拠点では会社側(管理職)と労働者側の代表(労働組合員)による安全衛生委員会を毎月開催し、年初に立てた目標を達成するため職場環境や作業内容を改善する議論をしています。

また、それぞれの委員会メンバーによる職場のパトロールを実施し、改善点の抽出及び対策を進めながら「ゼロ災害」を目指した活動を行っています。

グループ間の取組みとして、労働災害が発生した場合は、安全協議会において特定された原因及びその対策についてモニタリングを行っており、国内外の関連会社を含む全拠点と情報を共有し、再発防止に努めています。

国内グループでは、各拠点の安全担当者会議を定期的に開催し情報交換を行い、必要に応じて拠点間を訪問して安全衛生に関する交流会も行っております。

従業員の健康

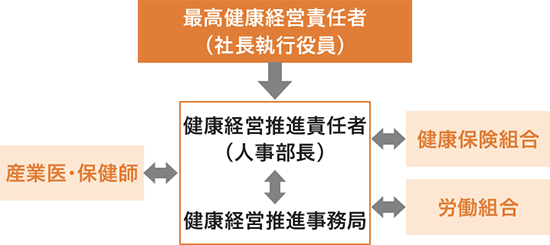

三菱製鋼グループでは、「多様な人材が活躍できる職場環境をつくり、働きやすく活力に満ちた明るい企業集団をめざします」を企業理念の一つとして掲げ、安全衛生方針とは別に、取締役会の監督の下に健康宣言及び健康経営方針を策定しています。

多様な人材が安心して働き、いきいきとチャレンジができる会社を目指し、その実現に向けて活動しています。定期健康診断・人間ドックの有所見者については、産業医の意見を聴き、重症化や再発の予防を推進しています。

また、メンタル不調者・病気療養中の従業員については、保健師相談等の機会を設け、早期の職場復帰を目指しております。さらに、健康な人が将来、有所見者にならないよう、生活習慣病予防を推進するなど健康リスクを分類して、毎月開催している衛生委員会のテーマとしています。

健康経営宣言

当社は、「人を活かす経営」を経営理念に掲げ、多様な人材が活躍できるとともに働きやすく活力に満ちた職場環境づくりに努めています。

今後も健康確保のための環境整備を三菱製鋼健康保険組合と連携して行い、従業員の健康の保持増進に向けた活動を推進します。

健康経営方針

- 1疾病の予防と早期発見・早期治療

疾病予防に努めるとともに、健康診断の結果、要再検査/要治療となった従業員への受診勧奨・フォローを行うことで早期治療を促し重症化を防ぎます。

- 2感染症予防

衛生管理を徹底し、従業員の感染症予防に取り組みます。

- 3メンタルヘルス対策

ストレスチェックを通じてメンタルヘルスへの適切な対応を行い、良好な職場環境づくりを推進します。

- 4健康増進策

食生活の改善や運動機会の提供等、健康増進策に取り組みます。

推進体制

「健康経営優良法人2025」に初認定

当社は、経済産業省が制度設計し、日本健康会議※1が認定する「健康経営※2優良法人(大規模法人部門)」に、初めて認定されました。

「健康経営優良法人認定制度」は、日本健康会議が進める健康増進の取り組みを基に、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を認定する制度です。

当社では、当社を支えるすべての人たちが心身ともに健康であり続けることを重視し、2021年に健康経営宣言を公表しました。大切な仲間の未来を守り、その一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、健康増進活動および職場環境の整備に向けた取り組みに注力しています。海外駐在を除く従業員の定期健康診断の受診率は100%、要精密検査以上の判定が結果の出た従業員には2次検査受診勧告(推奨)し、87%が再受診しています。 また、過重残業者が発生した場合も含めて産業医面談、保健師相談を行っています。

今後もより一層、健康経営への取り組みを推進してまいります。

※1 2015年7月、国民の健康寿命延伸と医療費適正化に向けた実効的活動を行うことを目的に経済団体、医療保険者、自治体、医療関係団体などで組織・発足

※2 NPO法人健康経営研究会の登録商標

安全への取り組み

当社グループは、「安全は全てに優先する」という考えのもと、安全で健康的に働ける、快適な職場環境づくりを推進しています。多くの機会によるコミュニケーションを通じてリスク感受性を高める活動をしており、この活動を通じて基本に立ち帰った「BACK TO BASICS」をスローガンに掲げ、安全への意識向上を推進してまいります。

当社の対策

従来より行っている安全パトロールに加え、国内・海外の全拠点の従業員に安全ワッペンとヘルメット用のシールを配布し、安全活動の啓蒙を図っています。

安全パトロール

安全パトロール

安全の成績

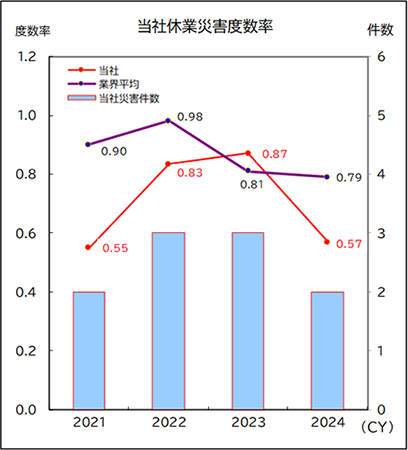

当社休業災害度数率

- ※休業災害:休業1日以上とする。

2024年休業災害度数率:全産業/2.10、業界平均/0.79

三菱製鋼㈱、三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱、三菱長崎機工㈱の合計でデータを算出しています。

重大災害の状況

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 死亡者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 死亡率 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*死亡率=期間中の労災による死亡件数÷総従業員数×100

*海外含む三菱製鋼グループ全体

労災により失われた時間(単体および三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱) (時間)

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 期間中に労災により失われた合計時間 | 0 | 0 | 31 | 0 |

| 100万時間当たりの労災より失われた時間 | 0 | 0 | 24.08 | 0 |

*期間中に労災で失われた時間は、労働基準監督署に提出する労災報告書休業時間を記載しています。

*「単体および三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱)」という集計範囲は、企業独自のものですが、その理由は三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱は、特殊鋼の製造拠点として三菱製鋼の中核を

担っているため、安全管理を統一させているためです。

*労災により失われた時間=期間中に労災により失われた合計時間÷(従業員1人当たりの所定労働時間×総従業員数)÷100万時間

全度数率(TRIFR)

| 2021年度 | 2022年 | 2023年度 | 2024年度 | ||||

| 件数 | TRIFR | 件数 | TRIFR | 件数 | TRIFR | 件数 | TRIFR |

| 8 | 3.07 | 4 | 1.53 | 3 | 1.19 | 3 | 1.16 |

*Total Recordabel Injury Frequency Rate *件数;不休及び休業(1日以上)の災害件数

*単体+三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱

労働安全衛生 Occupational Health and Safety

当社は、労働者の健康と安全を最優先に考え、職場でのリスクを評価と、その結果に従い適切な対策を講じることで、持続可能な働きやすい環境を提供しています。

効果的なOHSプログラムを通じて、労働災害や職業病のリスクを最小限に抑え、社会的責任を果たすことで、地域社会やステークホルダーに対しての貢献を実現を目指しています。

具体的な活動して、次の3つをキーワードに重点を置いていた活動をしています。

1.リスクアセスメント

2.教育・訓練

3.モニタリング及び改善

- 1リスクアセスメント

- 当社は、定期的にまたは必要に応じてリスクアセスメントを実施しています。

特に災害発生時は該当事業所を含む全拠点で類似作業についてリスクアセスメントを実施し、危険源の洗い出しと撲滅、低減対策を検討しています。

また、労働安全衛生規則が定める「リスクアセスメント対象物質」に対しても実施対応をしています。 - リスクアセスメント実施件数

*2024年 - リスクアセスメント対象が894物質に拡大2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 安全関連 46 103 80 61 化学物質 13 13 12 798 合計 59 116 92 859 - 2教育・訓練

- 新人配属時の導入研修、3年目社員の安全教育実施、また法改正の際には安全担当者会議にて情報を共有し、拠点毎に職長と全従業員へ啓発活動を行い周知しています。

また、防災避難訓練なども毎年定期的に行っています。 従業員健康管理の面では、生活習慣病予防、管理職マネジメント向上研修など直接、間接の両面から教育を実施しています。 - 教育・訓練実績(2024年度) 件数

*その他は、新人教育・管理職・職長のマネジメント向上研修を含む安全 健康 その他 65 5 112

- 3モニタリング・改善

- 国内3事業所に関連会社2社を加えて安全担当者会議を四半期毎に開催、本社事務局を交えて情報共有をしています。

各拠点では安全衛生に関する委員会を毎月開催、安全衛生パトロールとして工場内を巡回・危険箇所の洗出し・その是正状況の確認等についてフォローも行い、職場環境の改善に繋げています。

また、各委員会では、過重労働、メンタル不調者への対応として産業医面談や保健師相談の実施など衛生面でのサポートも担っています。

2025年 グループの熱中症対策事例

①熱中症対応基準書 作成・周知

・予防→早期発見→重篤化防止対応→緊急処置法

②暑熱対策の継続

・配布;各種ベスト配布(保冷剤入り/空冷ファン付/バッテリー式冷蔵)、ネッククーラー

・工場内設置;清涼ファン温湿度計、WBGT

③熱中症 法対応義務に関する教育を実施

・法規制強化への背景を説明(環境の変化、重症化予防の必要性など)

安全担当者会議

グループ会社を含む国内拠点の安全担当者による会議を継続的に開催しており、安全に関する意見を交わし、管理レベルの向上や情報及び問題認識を共有しております。

安全協議会

災害が発生した後には、当該事業部の原因・対策報告に、他事業部と事務局で討論を行い深堀りを行う「安全協議会」を開催し、部署間を超えてコミュニケーションすることで、横展開の強化などを図っています。

各拠点における安全活動の事例

- 5Sコンクール

職場の自主活動推進と5Sを基軸とした基本事項の定着化を図るため、定期的に実施しています。

- フォークリフトコンクール

フォークリフト運転作業の技量向上と安全作業の意識向上を目的に毎年実施しています。

- KYTコンクール

日頃の業務における危険予知能力の向上を目的として、毎年実施しています。

- 玉掛コンクール

危険な作業であるとともに技術が求められる玉掛け作業( クレーンで重量物を運搬する作業)の技術向上を目的として、毎年実施しています。

職場環境(施設・設備・制度面)の改善/多様な働き方の推進

社員が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、快適な職場環境への投資も重要なテーマです。特に、事業の根幹である製造現場の環境整備については、昨年度実施したエンゲージメントサーベイでも全社的な重要課題として明らかになったことから、総額5億円の予算を投じて、各製作所における計画的な暑さ対策や設備メンテナンスを進めています。

こうした物理的な環境改善に加え、育児・介護支援制度の強化や時短勤務制度、テレワーク規程の整備など、多様な働き方を支える制度づくりも並行して進めています。

近年では、配偶者が出産した男性社員の育児休業取得率向上に努めており、2024年度では男性育児休業取得率50%(当社独自の育児目的休暇を含むと100%)まで改善が進んだほか、3カ月~半年以上にわたる長期間の男性の育児休業取得者も増加しています。

さらに、制度の活用に課題感のあった介護休暇・休業の制度についても、外部機関も利用した活用促進の取り組みを進めており、少しずつではありますが、その成果が出てきています。

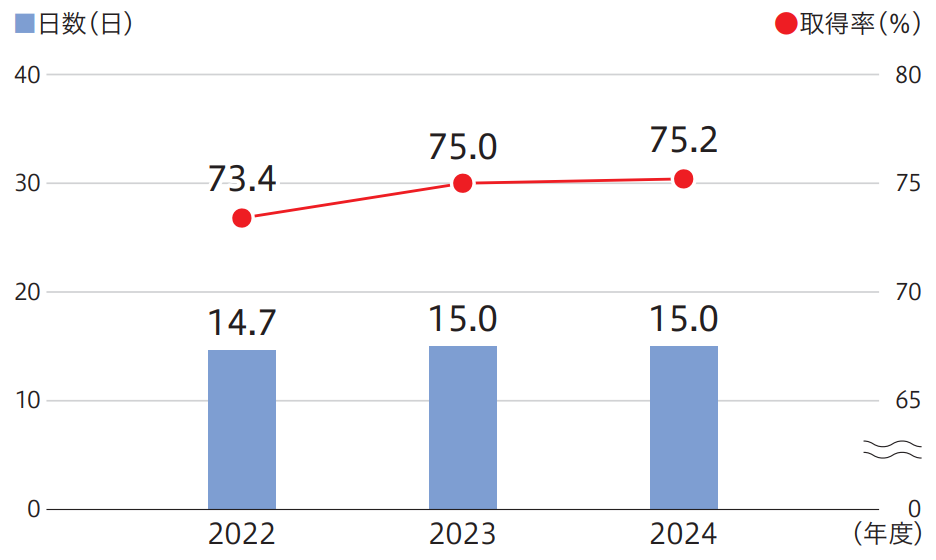

また、2022年度より年次有給休暇取得率75%達成を目標に掲げ、休日前後の有給休暇を取得しやすくする「プラスONEキャンペーン」を実施するなど、「有給休暇を取得しやすい」職場風土づくりにも取り組んでいます。

「プラチナくるみん認定」を取得

当社は、2026年1月13日に次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定」を取得いたしました。

「プラチナくるみん認定」とは、「くるみん」または「トライくるみん」認定企業のうち、より高い水準の取組みを行い、一定の要件を満たした企業を、優良な「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。

今回の認定は、当社がこれまで進めてきた、

・男性も育児休業を取得しやすい風土づくりの取り組みとその結果*

・定期的にダイバーシティの意識向上を図る研修実績

・在宅勤務制度の周知強化などの働き方の柔軟性を浸透させる取り組み

・有給休暇取得率の向上実績

等の取り組みの実績が評価されたことによるものです。

*計画期間内で、配偶者が出産した男性従業員の100%が、育児休業又は企業独自の育児目的の休暇制度を利用。

今後も当社では、子育てに携わる社員はもちろんのこと、一人ひとりが働きやすい環境を柔軟に選択できるよう整備を進め、すべての社員がその能力を十分に発揮できる環境づくりの強化に取り組んでまいります。

育児休業規程

| 休業期間 | 最長で子が3歳になった年度の年度末まで、繰り下げ可 |

|---|---|

| 育児休業を希望しない場合の取り扱い | 子が3歳まで、申出により時間外労働免除等の措置 |

| 子の看護休暇 | 子が小学校6年生まで、1人の場合5日/年、2人以上の場合10日/年を限度 |

| 所定労働時間の短縮 | 子が小学校3年生まで、所定労働時間を6時間/日(時間帯は都度調整) |

| 時間外労働の免除 | 子が3歳まで、時間外労働を免除 |

| 時間外労働の制限 | 子が小学校就学前まで、24時間/月、150時間/年を限度 |

| 育児のための深夜業の制限 | 子が小学校就学前まで、原則深夜労働を免除 |

社員の意見把握と改善

タウンホールミーティングの実施

2022年から、経営トップと社員が直接対話するタウンホールミーティングを継続的に開催しています。経営方針を直接伝えるとともに、社員が日頃感じていることや意見を共有する場を設けることで、双方向の信頼関係を築き、エンゲージメント向上につなげています。

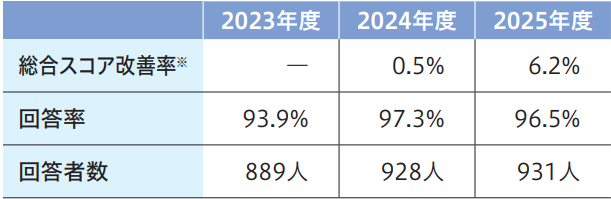

従業員エンゲージメントサーベイの実施

※ 2025年度の回答率96.5%(931人)

組織の「強み」と「弱み」を客観的に把握するため、年1回のエンゲージメントサーベイを実施しています。3回目となる2025年度の調査では、スコアが初回から着実に向上しており、組織改善に向けた取り組みの成果が表れ始めています。

一方で初回となる2023年度の調査で明らかになった「職場環境(施設・設備面)」や「上司と部下のコミュニケーションや部下の育成」については、着実に改善傾向にはあるものの、引き続き重要な課題として改善に向けた施策に取り組んでまいります。

さらに、サーベイで明らかになった各部署の課題に対しては、管理職を対象に「エンゲージメントサーベイ結果共有会」を実施し、サーベイ結果の分析やアクションプラン策定等について学ぶ機会を設けるとともに、策定したアクションプランに対して、定期的にフォーカスサーベイ(個別の項目に絞った意識調査)を実施し、対策の効果を測定しています。さらに、各部署のプラン推進者を対象とした相談会を開催し、アクションプランの推進における課題や悩みを外部の専門家に相談する機会を設けることで、調査で明らかになった課題の解決に向け、全社レベルだけでなく各部署単位の取り組みも推進しています。

なお、これらのエンゲージメントサーベイの結果については、経営会議・取締役会で報告を行うとともに、社内広報媒体にて、結果概要の報告を行っています。

人材戦略③ 組織のパフォーマンスを最大化させる文化の醸成

「個」の力の最大化を図る一方で、多様な個性や価値観が尊重され、誰もが変革への挑戦を歓迎される組織文化を作ることが、イノベーションの源泉と考えています。「組織のパフォーマンスを最大化させる文化の醸成」の実現に向け、多様な人材が安心して能力を発揮できる「環境」そのものを整えること(DE&I推進)と、それを現場で実践し、部下一人ひとりの個性を引き出すキーパーソンである管理職を強化すること(ミドルマネジメント強化)に取り組んでいます。

重点戦略テーマ 「DE&I推進」(多様性の確保・向上)

異なる業界や文化的背景を持つキャリア採用人材の採用積極化に加え、女性社員がよりイキイキと活躍できる環境づくりにも力を入れています。

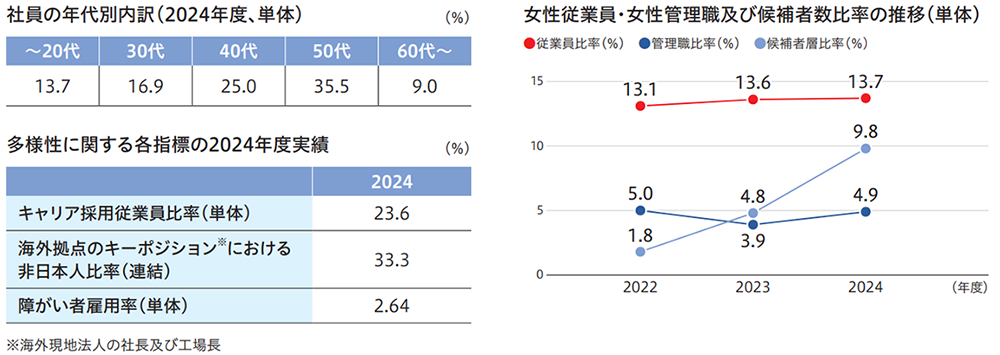

多様性に関する各比率を指標とし、性別・年齢・国籍・キャリア採用・障がいの有無等を問わず、さまざまな考え方やバックグラウンドを持つ多様な人材が、その力を最大限発揮することで、イノベーションを創出することのできる組織作りを進めています。

特に女性社員の活躍推進に向けては、女性社員・管理職の比率向上を掲げ、管理職向けのダイバーシティ教育や女性管理職(候補層を含む)向けの研修等を実施しています。

こうした成果もあり、管理職候補層の女性比率は、2022年度1.8%から2024年度では9.8%と大きく改善しており、次世代管理職層の女性人材育成が進んでいます。

さらに、国内拠点においてインドネシアJATIM社からの人材受け入れを計画しています。これにより、現地社員の育成とグローバル拠点との連携強化に加え、多様な人材交流の場を構築していきます。

重点戦略テーマ ミドルマネジメントの強化

多様な“個”の力を最大限活用し組織の力へと変えるうえで、ミドルマネジメント層の役割は極めて重要です。一方で、エンゲージメントサーベイでも「上司と部下のコミュニ ケーションと部下の育成」が重要な課題として明らかになっていることから、部下一人ひとりと向き合い、その能力と意欲を最大限に引き出すことができる管理職の育成強化に取り組んでいます。

取り組みの達成度合いを測る指標としては、従業員エンゲ―ジメントサーベイにおける「上司の満足度」に関するスコアを指標としており、研修等を通したマネジメント層の質の底上げにより、持続的なスコア向上を図ってまいります。

マネジメントマインドの強化/マネジメントスキルの強化

ロールプレイングを用いた研修を実施し、部下の自律性を促進し、モチベーションを維持するための効果的なコミュニケーションの習得を図るとともに、個々のレベルを測定し課題の抽出を進め、マネジメント層の質の底上げを行うことで、部下育成の強化を進めています。

管理職自身が、多様な部下を活かすことの重要性やその社会的意義を深く理解して、これからの時代に求められるリーダーとしての意識変革を促し、組織を牽引するマインドセットの醸成に取り組んでいます。さらに、部下との信頼関係を築き、その成長を支援するためのスキル向上に向け、傾聴やフィードバックといった実践的な能力を習得する機会を提供し、学んだスキルを、定期的な1on1ミーティングなどの場で実践できるよう後押しすることで、現場でのマネジメントの質向上につなげています。